La carrera de una bailarina

Sangre, sudor y pocos aplausos.

Esos seres espigados, aparentemente frágiles, de cutis de porcelana y cuello de cisne, esconden tras de sí un historial de sacrificios y trabajo duro. El ballet tiene su propio idioma y hablarlo con el cuerpo no es nada sencillo.

La maestra Olga Ferrari ensaya una respuesta: “no hay profesión artística que requiera más sacrificio, más abnegación y más entrega que la danza clásica. Ella exige un entrenamiento cotidiano intensivo y un régimen de vida muy severo. La carrera es breve y el éxito difícil, las frustraciones numerosas, y el medio cruel".

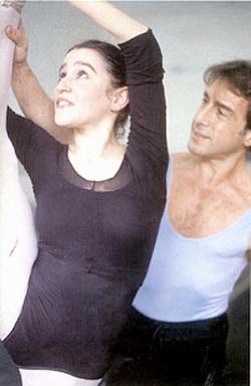

Extraña “mezcla de monjas y boxeadores”, como las definió el genial Maurice Béjart, las bailarinas deben sumar la devoción de una beata y la entrega de una deportista de alta competencia. “Pueden parecer regias desde la platea, pero tal vez en ese mismo momento tienen los dedos de los pies llenos de ampollas y les sale sangre. Suena terrible, aunque para un bailarín no lo es tanto. La gente piensa que la danza es una actividad muy sana y saludable, pero el desgaste físico es enorme. Nosotros tenemos un nivel de resistencia al dolor muy alto. Estamos acostumbrados al exceso de trabajo físico”, abre el fuego el director del Cuerpo de Baile del Sodre, Rodolfo Lastra, que fue cinco veces operado en las piernas por problemas de rodillas y tendones.

Esos seres espigados, aparentemente frágiles, de cutis de porcelana y cuello de cisne, esconden tras de sí un historial de sacrificios y trabajo duro. El ballet tiene su propio idioma y hablarlo con el cuerpo no es nada sencillo. Renuncia, pasión y entrega son denominadores comunes de una profesión que reclama condiciones artísticas y físicas extremas. Por sus propias características, la danza clásica es una de las bellas artes en las que el cuerpo humano alcanza su máxima expresión: las manos deben hablar, y piernas y brazos ser lo suficientemente flexibles para que los desplazamientos del bailarín parezcan tan sutiles y ligeros como el aire.

Trastornos alimenticios –bailarinas adultas que llegaron a pesar 39 kilos– y lesiones físicas como desgastes articulares, bursitis y tendinitis crónica, son sólo algunas de las enfermedades que acosan a los bailarines profesionales que pasan horas y horas ensayando. “El bailarín tiene que estar permanentemente en actividad. Siempre se está preparando algo”, dice la primera solista Patricia Martínez.

Eso no es todo: a las destrezas físicas hay que añadir el talento para lidiar con un repertorio que explora emociones muy variadas: del amor a la muerte, de los cuentos de hadas a los derroches de sensualidad. Pájaros moribun- dos, espectros, dioses de la mitología griega, hechiceras y demás seres sobrenaturales pueblan el repertorio del ballet clásico romántico. Y para eje- cutar semejante sinfonía, los artistas de la danza se valen de la mágica combinación de apenas cinco posiciones fundamentales, esta- blecidas por Beuchamp –un coreógrafo protegido de Luis XIV– hace casi cuatrocientos años.

Escuela de sueños

Aquí y ahora, las piruetas de los bailarines de ballet uruguayos comienzan en la Escuela Nacional de Danza, fundada hace casi tres décadas por la legendaria –y recientemente fallecida– Margaret Graham. Cada año, unos cincuenta niños llegan hasta allí a rendir la prueba de admisión con el sueño de ser aceptados y convertirse en bailarines. Una década atrás se presentaba el doble de aspirantes.

Hoy no hay espacio para todos. “Cuando di la prueba éramos más de mil doscientos, fuimos seleccionados unos veintiséis y finalmente nos recibimos sólo tres”, cuenta la uruguaya María Noel Riccetto, que está haciendo una carrera brillante en el American Ballet Theatre, una de las cinco compañías de ballet más prestigiosas del mundo. A primera vista, la fachada de la escuela, en Julio Herrera y Uruguay, recuerda a cualquier otra dependencia del Estado: gris, venida a menos, y presidida por una bandera uruguaya acariciada por demasiados pamperos.

Pero es adentro donde se juega el destino de los futuros bailarines. La primera exigencia para ingresar es la edad: lo ideal, es tener entre ocho y 11 años. Los varones la tienen más fácil que las niñas. A pesar que el ballet fue inicialmente cosa de hombres, y que Béjart volvió a imponer la presencia masculina en la danza hace ya unas cuantas décadas, todavía pesa mucho prejuicio sobre los niños que quieren dedicarse al ballet, de modo que cuando uno se anima a presentarse, difícilmente lo dejan escapar.

Las pruebas parecen bastante sencillas. Los candidatos levantan las piernas para ver hasta dónde llegan, se evalúa su fuerza para saltar, y se los invita a bailar para observar si pueden seguir armoniosamente los compases musicales. Los postulantes deben estar descalzos y con las piernas a la vista para que el jurado pueda realizar una suerte de “radiografía” de su estructura ósea y condición muscular. Se escrutan el estado físico, el largo del torso, la postura y hasta la expresividad del rostro.

El entrenado ojo del tribunal puede determinar, fácilmente, qué potencial tiene cada candidato, quién sigue en carrera y quién no. Se espera que los futuros bailarines sean esbeltos y apolíneos, y las bailarinas delgadas y armoniosas. “Espigaditas, de brazos, piernas y cuellos largos. Con buen empeine, flexibles, abiertas y, por supuesto, con la espalda derecha”, resume la directora de la Escuela Nacional de Danza, Marina Korolkov.

“No hay un peso de balanza estipulado, pero hay que tener en cuenta que te va a ver el público, y que si estás excedida de peso podés lastimar un partenaire”, coincide la bailarina, maestra y coordinadora de la escuela Grabriela Peirano.

Si están pasadas de peso les ponen una cruz. Lo mismo si son chuecas, duras, no tienen oído, gracia o fuerza; si tienen pie plano, cadera torcida, u hombros encogidos. Algunos años sólo aprueban el ingreso la mitad de las alumnas que se inscriben. Otros, no aceptan a ninguna. La dureza del fallo puede ser desgarradora. “Hemos visto llorar a madres y niñas. Es muy triste, pero es preferible, porque cuando uno es chico ni se da cuenta”, agrega la directora de la escuela, convencida de que “bailarina se nace, no siempre se hace”.

El director del Cuerpo de Baile del Sodre parece darle la razón: “el rigor tiene que ver con la conciencia de lo que significa ser bailarín profesional. Sería canallesco estimular a una niñita si no tiene las condiciones básicas para bailar”, entiende Lastra.

Naturalmente, las cosas son bastante más duras en las renombradas escuelas rusas de ballet, donde las niñas son medidas de la cabeza a los pies, tratando de evaluar si sus cuerpos crecerán armoniosamente o no, si tendrán hermosos arcos en los pies, largas piernas que alcancen los 180 grados de abertura, espaldas flexibles, largos cuellos y pequeñas cabezas.

La maestra Hebe Rosa, que fundó la primera academia de danza moderna en Uruguay, recibe todos los años a muchos de los reprobados en la bendita prueba. “Llegan alicaídos porque les dijeron que no servían, pero yo tuve una alumna divina que perdió el concurso y hoy es una excelente bailarina”, cuenta Rosa, que a los 23 años colgó las zapatillas de punta y se dedicó a la danza contemporánea.

En Inglaterra, para ingresar al Royal Ballet los niños son sometidos a numerosas radio- grafías y les realizan exhaustivos estudios médicos para determinar cómo se van a desarrollar sus huesos y articulaciones.

Claro que, tanto allá como acá, siempre hay consuelo. Los que no quieren darse por vencidos una vez reprobados, suelen recurrir a alguna de las varias academias privadas donde, por unos quinientos pesos al mes, toman dos clases por semana. Hay algunas célebres, como la que tiene a su cargo Olga Bérgolo, por donde pasaron a mejorar la postura o iniciarse en la danza clásica legiones de niñas montevideanas.

Piruetas del tiempo

El ballet tiene mucho que ver con perseguir la perfección, lograr un doble giro irreprochable, un salto sostenido en el aire, o los 33 fouettés impecables que la primera bailarina debe ejecutar en Don Quijote. Por definición, la danza clásica es un conjunto de movimientos y posiciones estilizadas que, concatenadas al ritmo de la música, llegan a expresar argumentos, estados de ánimo o simplemente al cuerpo en movimiento.

Nacido entre algodones, el ballet tiene sangre aristócrata italiana y francesa. Surgió en la corte de los mediceos, afines a las representaciones grandilocuentes y las veladas inolvidables, “como una forma de galantería, de refinamiento, capaz de transmitir los antiguos mitos griegos”, explica Lastra en Montevideo.

Fueron los franceses quienes lo dotaron de nueva vitalidad, más exactamente los célebres Luises, del XIII al XVI. Durante un buen tiempo, bailar era cosa de nobles y reyes. Ya en el siglo XVIII, cuando se inauguró la primera Escuela de Danza, el ballet dejó de ser un pasatiempo cortesano para convertirse en una profesión.

Es esa profesión la que quieren abrazar las uruguayas que se afanan cada día en la Escuela Nacional de Danza. A las dos de la tarde, una veintena de diminutas bailarinas con guardapolvos, mochilas y menos de doce años en sus espaldas, corren escaleras arriba y se preparan para tomar su clase de primer año. Son las petit rats, como las llaman en la Ópera de París, menudas aspirantes a bailarinas que comparten la pasión por el baile.

La clase comienza en la barra, junto a la que se prepara el cuerpo para los ejercicios más complicados. “Y un...y dos...y tres...demi plié, demi relevé, baja, sostiene, suave”, repite la profesora una y otra vez.

Algunas de las niñas vienen a cumplir el postergado sueño de una madre que quiso bailar, pero la abuela no la dejó. La mayoría, sin embargo, son hijas o familiares directos de bailarinas, como Valentina Cabo, de 8 años y sobrina de una profesional de la danza. “Siempre me gustó bailar” –confiesa la niña– “yo quería que mi tía me enseñara, entonces mi madre me mandó acá. Cuando llego a casa sigo practicando”.

Otras alumnas, como Camila Florine (10), vivían cerca de una academia de danza donde empezaron por bailar jazz, folclore o ballet, y recibieron el estímulo de una profesora que les vio condiciones para ingresar a la escuela.

También están las que, sin influjo familiar alguno, se ponían como un trompo cada vez que oían música clásica. Es el caso de María Victoria Rivero. “Las bailarinas no pueden comer fideos con tuco y queso, hamburguesas, caramelos, ni tomar muchos refrescos”, repite la niña, de 11 años, antes de recitar otra máxima: “pueden comer postre, pero poquito”.

Todas saben que les espera un camino estricto, donde tan importante como aprender a bailar es ser puntuales, que las zapatillas estén siempre limpias, las medias no estén agujereadas, el saco siempre sea negro y los calentadores rosados. Pero eso es apenas el principio.

Baila conmigo

A medida que las clases avanzan se vuelven más exigentes y las performances más elevadas. “Posición, bien estiraditos, ombligos adentro, brazos abajo...Y un...y dos...y tres”. La pianista marca el compás y la maestra Estela Losardo acomoda puntas, rodillas, colas, caderas y nucas mientras once niñas y cinco varones –algunos de cursos más avanzados– se esfuerzan en completar su rutina en forma prolija y sincronizada. Llegan a clase desde lugares tan distantes del Centro de la capital como Canelones o San José, y más de uno estudia durante las horas muertas dentro de un ómnibus o en la terminal.

Francisco Seoane (13) viene de Rodríguez, un pueblo que dista unos 30 minutos de la capital maragata. Tiene más de dos horas de ida y otro tanto de vuelta cada día. “Almuerzo y estudio en el ómnibus. Hago los deberes cuando llego”, cuenta el adolescente, que es hijo de una bailarina de ballet y le duele el tobillo de tanto bailar. Promediando el segundo año, las estudiantes pueden empezar a “hacer puntas” con las clásicas zapatillas, ese famoso implemento que impuso el ballet romántico en el siglo XIX.

Hay madres que se precipitan, cuenta Korolkov: “fuerzan al niño a bailar a los tres o cuatro años de edad. Si apenas saben caminar, ¿cómo van a bailar? Y encima quieren que las nenas hagan puntas, pero para eso hay que prepararlas, hay que ir de a poco. Cuando se los fuerza, empiezan los problemas”, advierte la directora de la Escuela Nacional de Danza. El piso del salón está deslucido, las tablas astilladas, uno de los tubos de luz no funciona y el frío es apenas combatido por una estufa, a todas luces insuficiente. Nada de eso parece importarle a los alumnos, que suben y bajan al compás de la música esforzándose para que piruetas y arabescos salgan perfectamente balanceados, perfectamente bellos.

Unas sueñan con bailar como María Noel Riccetto o Rosana Borghetti (una de las tres primeras bailarinas uruguayas), otras fantasean con una gala en el Colón o con formar parte del Royal Ballet. Con apenas nueve años, una alumna dice que su máxima aspiración es irse del país.

Los alumnos de los cursos más avanzados ensayan una coreografía con el bailarín uruguayo radicado en Chile Pablo Arahnian, hoy integrante del Ballet de Santiago. Para ellos, la carga horaria es más pesada y deben cursar, además, baile español, moderno, clases de carácter, de música y pas de deux. Entran a la escuela a las dos de la tarde y salen a las ocho de la noche. “La agenda es exigente, pero sólo lo suficiente para que lleguemos a bailar bien”, dice una de las alumnas, consustanciada con la consigna de la escuela de formar “buenas bailarinas”. “Tenemos claro que es una carrera que cuesta mucho y dura poco”, agrega una compañera.

Por si fuera poco, bailar es caro. Sólo las zapatillas, que no se producen en Uruguay, cuestan entre 800 pesos y 90 dólares, de- pendiendo de su calidad. A eso hay que sumar los zapatos de baile español, la ropa de fajina, las clases particulares y los gastos de transporte. Este año, por primera vez en las tres décadas de vida de la escuela, los padres de los alumnos se quejaron al Ministerio de Educación y Cultura porque el presupuesto anual de la institución bajó de seis mil dólares a cero. Ya no hay rubros para montar los ballets, contratar a los músicos, comprar zapatillas ni arreglar los pisos. Las profesoras se las ingenian para grabar la música, la que puede lleva un cierre, una consigue las telas, otra las lentejuelas, y así siguen adelante. Desilusionada, Korolkov se pregunta si las autoridades piensan que el arte es frivolidad.

Todos los bailarines saben de sacrificios. El argentino Iñaki Urlezaga no se cansa de repetir que se levantaba metódicamente a las cinco de la mañana, incluso antes que sonara el despertador, para asistir a clases en el teatro Colón. A su compatriota Paloma Herrera, que también madrugó desde niña, le llevaba una hora hacerse el rodete en el cabello y otro tanto ponerse las medias y el vestido para llegar impecable al templo porteño de la calle Libertad. Los sacrificios no conocen límite. En el camino, muchos alumnos aban- donan, repiten el año, o son descalificados en los exámenes eli- minatorios. En promedio, completan la carrera apenas cuatro bailarines uruguayos por año.

Ritmos burocráticos

Luego de egresar de la Escuela Nacional de Danza, la meta lógica de toda bailarina es ingresar al Cuerpo de Baile del Sodre, que actualmente cuenta con 56 bailarines activos y seis en espera de una jubilación que nunca llega. Como hace años no existen los retiros no hay movilidad. No ingresa, ni sale nadie, desde 1995.

Así las cosas, la escuela es, para muchos, “el mayor lujo de la pobreza”. “Estamos formando bailarines para que se vayan del país”, advierte Eduardo Ramírez, que dirigió el Cuerpo de Baile del Sodre durante años.

Según Patricia Martínez, en el Sodre todo funciona a contramano. “Hay mucha desorganización, no existen políticas culturales, los directivos no son idóneos en el tema y no conocen las necesidades de los bailarines. Las cosas se manejan como en una oficina pública. Nunca sabemos cuándo vamos a estrenar o cuántas funciones vamos a hacer. Somos rehenes de esa situación. Los sueldos son miserables, hace treinta y tres años que estamos esperando la reconstrucción del antiguo teatro del Sodre que se quemó. ¿Qué carga puede significar para el Estado que se jubilen seis bailarines?”, pregunta la bailarina, que a los 42 años comienza a atravesar una etapa de incertidumbre: tiene que seguir bailando para que no la echen.

Por su lado, la vicepresidenta del Consejo Directivo del Sodre, Julia Rodríguez Larreta, deja saber que durante la gestión presidida por Adela Reta se votó una pensión graciable –de ocho salarios mínimos– para que se retirara un grupo de bailarines. “Algunas se quedaron, cobran el sueldo, tienen la pensión y sus propias academias. En realidad, en el Sodre hay vacantes, pero la ley 17.556 de la Rendición de Cuentas prohibe el ingreso a la función pública hasta el 2015. Próximamente habrá concurso, pero quienes ganen quedarán en régimen de ganadores y se los contratará como bailarines extras o meritorios”.

¿Cuál es la recompensa después de tanto esfuerzo? “El sueldo básico de una primera solista es un chiste. No llega a los dos mil pesos. Si sumás compensaciones por antigüedad, hogar constituido y otros rubros, después de 24 años de trabajo, se ganan menos de doce mil pesos por mes. Por eso, el que no da clases, cose o es peluquero. ¿Pero qué uruguayo no hace eso?”, ironiza Martínez.

Una primer bailarina uruguaya gana alrededor de 17 mil pesos al mes, mientras una colega de la prestigiosa compañía estadounidense American Ballet Theatre percibe unos tres mil dólares por semana. Puede sonar disparatado para la realidad nacional, pero también en ese centro privilegiado hay quejas. A fin de cuentas, llegar a esas alturas en New York no da menos trabajo que ganar la Copa Davis, pero la paga de un artista es, por lejos, mucho menor que la de un deportista de la misma categoría.

En todas partes, la satisfacción mayor de los artistas pasa por el aplauso del público. “Uruguay supo tener un público muy bueno, conocedor. Hoy la gente piensa que el ballet es cosa de viejos, que es aburrido. Hubo épocas en que la gente hacía cola antes que abriera la boletería, hoy hay funciones para veinte personas. Hay que acercar el ballet a la gente. Años atrás bailábamos en el Tajamar de Carrasco, en el Lago del Parque Rodó, todo eso se ha ido perdiendo”, lamenta Martínez.

El año pasado se gastaron 6 millones de pesos para los tres cuerpos estables del Sodre. Este año, se lleva gastado un millón. “A pesar de los problemas y las deficiencias, cuando el cuerpo de baile está bien dirigido se obtienen muy buenos resultados y ballets muy dignos y buenos”, defiende la vicepresidenta del Sodre. En el Auditorio no hay carteles luminosos, marquesinas con fotos de los artistas, ni nada que llame la atención a quien pase por allí. Apenas una hoja blanca, pintada a mano, anuncia el programa de la nueva temporada. “Hemos pintado, cambiamos la moquette, mejoramos el aire acondicionado, pusimos un nuevo piso y estamos arreglando la parte eléctrica. Se hacen muchas cosas que tal vez de afuera no lucen”, dice Rodríguez Larreta cuando se le pregunta por la falta de atractivos del Auditorio.

Con semejante panorama, ¿por qué embarcarse en una carrera donde hay que andar sobre las puntas de los pies, extremadamente arqueados, tratando de parecerse lo más posible a un cisne pero siendo tratado como un patito feo?

En su libro La Danza. Su técnica y lesiones más frecuentes, la maestra Olga Ferrari ensaya una respuesta: “no hay profesión artística que requiera más sacrificio, más abnegación y más entrega que la danza clásica. Ella exige un entrenamiento cotidiano intensivo y un régimen de vida muy severo. La carrera es breve y el éxito difícil, las frustraciones numerosas, y el medio cruel. Entonces ¿por qué esta obstinación? ¿Por qué este fervor por ejercer esta profesión?

Pues porque siempre está la esperanza de la consagración, de poder adquirir la técnica suficiente (...) Porque con la técnica se logran milagrosos momentos de expansión total, cuando gracias al virtuosismo alcanzado, el peso del cuerpo es vencido y las leyes del equilibrio desafiadas; y después de horas de esfuerzo y trabajo, las dificultades se desvanecen. (...) Cuando se haya alcanzado la técnica perfecta se habrá ganado la batalla contra sí mismo. Pero más allá está el medio de expresión que hace sentir la emoción a otros seres a través del gesto, de la plástica, de la expresión de un cuerpo desde los pies hasta la leve crispación de los labios. Una mirada, una inclinación de cabeza, una comunicación espiritual que se logra a través del movimiento que proporciona una alegría de cualidades extrañas”.

Fuente Revista Paula

© bibliodanza- ciudaddeladanza